Финские поселенцы на Мурмане, картины Свена Локко

Картины Свена Локко (1924-2008), финна по национальности, который родился и всю жизнь прожил на Кольском полуострове.

К каждой картине Свен Локко писал пояснения, вместе с картинами они показывают нам целую эпоху жизни финнов на Мурмане, с середины XIX до середины XX века.

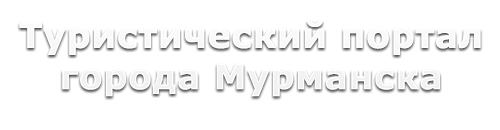

Зарождение поселения на берегах Мурмана

В 1860-е годы сюда на Кольскую землю, на берег Мурмана стало переселяться много людей из Финляндии.

Тогда же переселились мой дед и бабушка, и трое их сыновей – мои дядья, со своими сыновьями. Моя бабушка – мать отца – была саамка.

Привлекало финнов то, что на берегу моря всегда можно было добыть еду. В море было полно рыбы. В Норвегии и в Финляндии в то время были голодные годы, поэтому люди и шли сюда. В Норвегии земля была дорогая, а здесь – свободная. Царь Александр II разрешил финнам переехать жить в Россию, на Кольскую землю, им даже платили за это.

Основными промыслами финнов были сельское хозяйство, разведение скота, строительство лодок и рыбная ловля. Кроме этого были хорошие покосные луга, которые косили, а потом продавали заготовленное сено. Был здесь также и остров с гнездовьем птиц и птичьим пухом. Пух собирали и отвозили в Норвегию и Архангельск на продажу.

На этой картине мужчина строит землянку из торфа. Торф был хорош, он был прежде всего теплым, самым дешевым и легкодоступным материалом.

Моя мать цепляется за бабушкин подол, чтобы получить теплого хлеба. Хлеб выпекали в каменной печке.

Мурман. Село Уура

Уура была одной из самых больших деревень, здесь на Кольской земле, до тех пор, пока всех жителей не выслали в 1940 году.

В море было сколько хочешь рыбы, и деревня Уура стала рыболовецкой деревней. Рыболовство было мелким промыслом – занятием частных лиц и семей до 1920 года, когда собственно и были основаны рыболовные коммуны.

В начале 1930-х годов сельди поднялось в устье рек так много, что рыболовецкий колхоз Ууры – «Тармо» завоевал первое место среди всех рыболовецких колхозов Советского Союза. Эти невероятно большие уловы седьди были настолько значимыми, что сам Народный Комиссар Анастас Микоян привез ууральцам знаки отличия и кожаные сапоги с высокими голенищами, которые потом стали называть «микоянскими». Финский колхоз «Тармо» был очень богат по сравнению с другими сельскохозяйственными колхозами.

В деревне Уура был активно действующий клуб культуры, в котором молодежь организовывала веселые вечера и танцы. Клуб часто был полон в вечернее время.

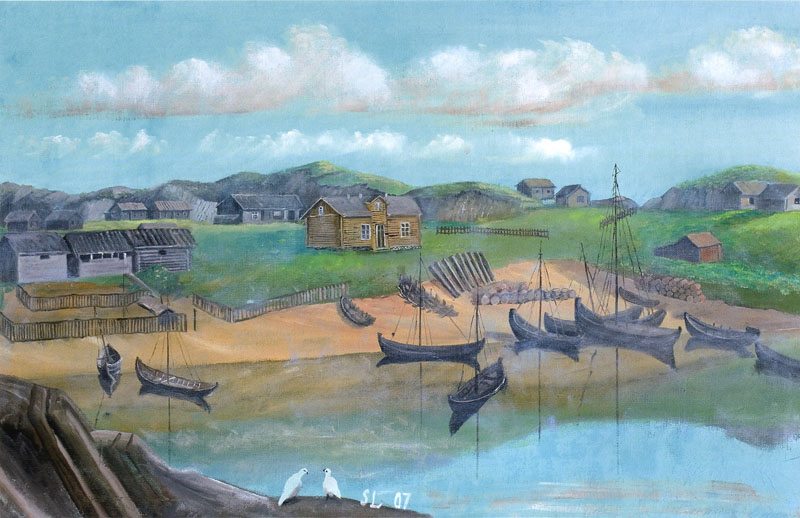

Тюва-губа. Посолка сельди

Сельдь солили в больших брезентовых ваннах. На ванны стелили брезент, а на него укладывали сельдь, пересыпали солью.

Мурман. Становище Титовка, 1915 г.

Посоленную сельдь укладывали в бочки, которые отвозили в порт Мурмана, а через него по всей России. На картине изображены колхозные лодки. Революция почти не повлияла на способы добычи рыбы.

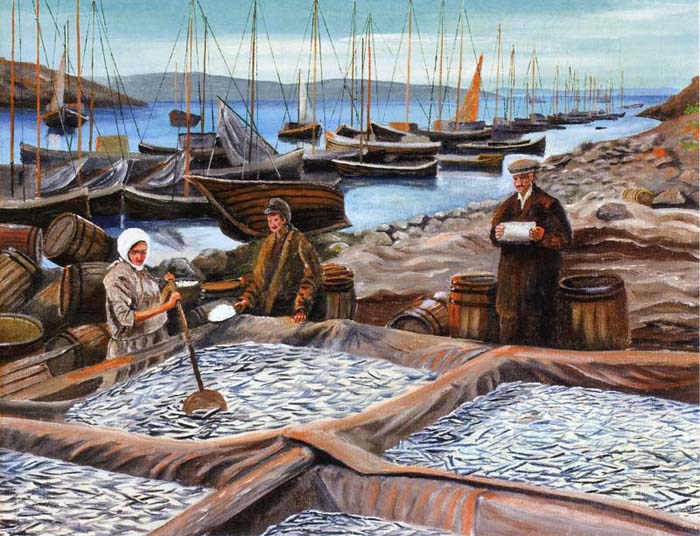

Куклино. Река Тулома

Здесь был наш дом на хуторе Куклино. Кроме нашей семьи и семьи сестры-Хелки в Куклино никто не жил.

Здесь мы жили с 1920 года. Потом, когда построили электростанцию в Нижней Туломе (1934—1936), вода начала подниматься, и все деревни и хутора долины реки Тулома оказались в зоне водохранилища гидростанции. Нас всех переселили в деревню Пяйвеярви (в Тулому).

Финны на Мурмане

Здесь, на родном хуторе Куклино, моя мать печет хлеб в печи, сложенной из дикого камня, под открытом небом.

В то время всю еду привозили из Ристикенття, а муку мы получали по карточкам. Меня всегда звали взбивать масло, когда пекли. Полученное масло можно было сразу намазывать на свежевыпеченный хлеб. Из источника приносили воду, и масло застывало в холодной воде. При желании запивали пахтой.

Ристикенття. Иванов день

Летний праздник Иванов день часто проводили в Ристикенття. Здесь я стою в носовой части лодки, и показываю, куда надо грести. На мне – сшитые матерью матроска и фуражка, штаны соответствующие!

В 1930-х годах церковь перестала работать, а помещение церкви использовали под клуб. Там проводили всевозможные мероприятия, постановки и вечера.

Ловля рыбы в Туломе

В реке Тулома было много рыбы: семги, сига и камбалы. Следом за рыбой тли иногда тюлени, и с ними приходилось постоянно бороться – они путали сети. Мама пугала: не ходи на берег – тюлени съедят.

В пятилетнем возрасте я поймал свою первую рыбу. Это был хариус. Я был на берегу и мыл рыбу. Вдруг пришел тюлень и уставился на меня. Я, конечно, испугался и начал вопить, но добычу не выпустил, это же была первая моя рыба!

Здесь отец Беньям и мать Грета проверяют сети. Ловили семгу сетями, также лучили. Потом, когда основали колхоз в 1930 году, отец ловил семгу на Падунском водопаде с лапландцами.

Пяйвеярви (Тулома)

До революции деревня Пяйвеярви растянулась по обе стороны реки Тулома, вверх от электростанции.

Деревня Пяйвеярви была заселена уже в конце 19 века, а Туломой ее окрестили 20 мая 1920 года. Не знаю, почему изменили имя Пяйвеярви на Тулому. Все безземельные арендаторы по обе стороны реки объединились и основали артель. В то время её называли артелью, а не колхозом.

У тех финнов, которые жили в Пяйвеярви, было общее морское рыболовное судно, и на нем под парусами они выходили в море за треской. Живущие выше по реке занимались животноводством. Одни разводили овец, кур и лошадей, другие строили лодки.

Все дома были бревенчатые, и я до сих пор помню имена жителей всех домов и даже собак. Почти все жители были финнами, кроме семьи моей жены Хелены.

Тулома теперь не такая. За исключением дома Мисикангас ничего здесь больше не осталось.

Принудительное выселение из села Пяйвеярви

Всех финнов, проживающих на территории Мурманской области, принудительно выслали в Карелию в июле 1940 года.

Здесь мы направляемся к берегу Туломы, оттуда пароходом к Нижней Туломе. Там нас погрузили в поезда, в вагоны для скота, и только через двое суток в Карелии, Медвежьегорске открыли двери.

В Медвежьегорске поднялись на баржу, и разошлись люди по Онежскому озеру, по Заонежскому округу. Я пошел в школу, на этот раз в русскоязычную. А из школы – сразу на фронт за Петрозаводск.

Пропаганда была настолько сильной, что старые местные жители – пожилые финны даже радовались спецпереселению: в Карелии можно было хлеб на полях растить! И что там, кроме всего прочего, якобы, и школы на финском языке, но школы-то уже ведь были закрыты.

Подробнее: http://kola.gallery/sven-lokko/